PROJECT TEAM

- Shu Miki Project Management / Direction / Copywriting

- Huang Siyi Art Direction / Design / Illustration

| Release | 2024.11 |

|---|---|

| Client | 学術変革領域研究(A)「キメラ準粒子が切り拓く新物性科学」様 Webサイト |

| Role | Project Management,Planning,Direction,Design,Copywriting,Movie,Motion Design |

| Url | https://chimera-qp.ee.es.osaka-u.ac.jp/ |

2024年度から2028年度までの5年間、文部科学省の学術変革領域研究(A)に採択された「キメラ準粒子が切り拓く新物性科学」。東京工業大学の村上修一教授を領域代表者、大阪大学の中田陽介准教授を担当者として、物性理論、実験物理学、材料科学など異なる分野の研究者が協力し、従来の物性科学の枠組みを超えた新しい科学の創出を目指しています。

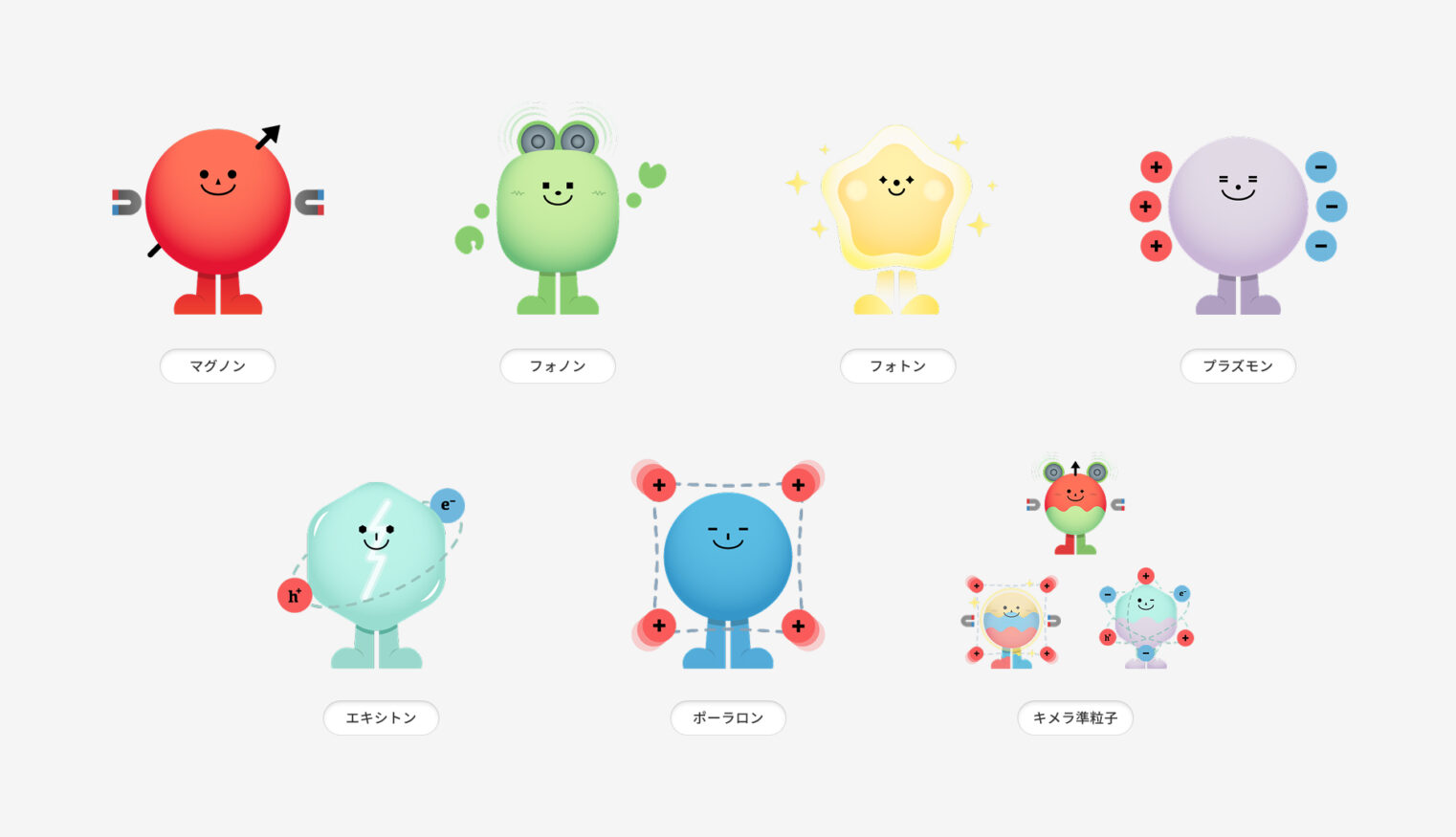

本研究の核心は「キメラ準粒子」という革新的な概念にあります。物質中で粒子のように振る舞う量子力学的存在である「準粒子」——フォノン(格子振動)、フォトン(光)、マグノン(磁気)など——は、通常、時間スケールや空間スケールの相違により独立に振る舞います。しかし、人工構造や対称性設計などのスキームを導入し、これらを"化学反応"させて融合体(キメラ)を創出することで、単一準粒子では起こりえない新規物性現象の発見が可能になります。

しかし、この高度に専門的な研究内容を、研究者コミュニティや一般層に分かりやすく伝えることは容易ではありません。「なにか面白そうなことをしている」と視覚的・情報的に感じてもらい、研究への参加や公募への応募を促すことが求められていました。

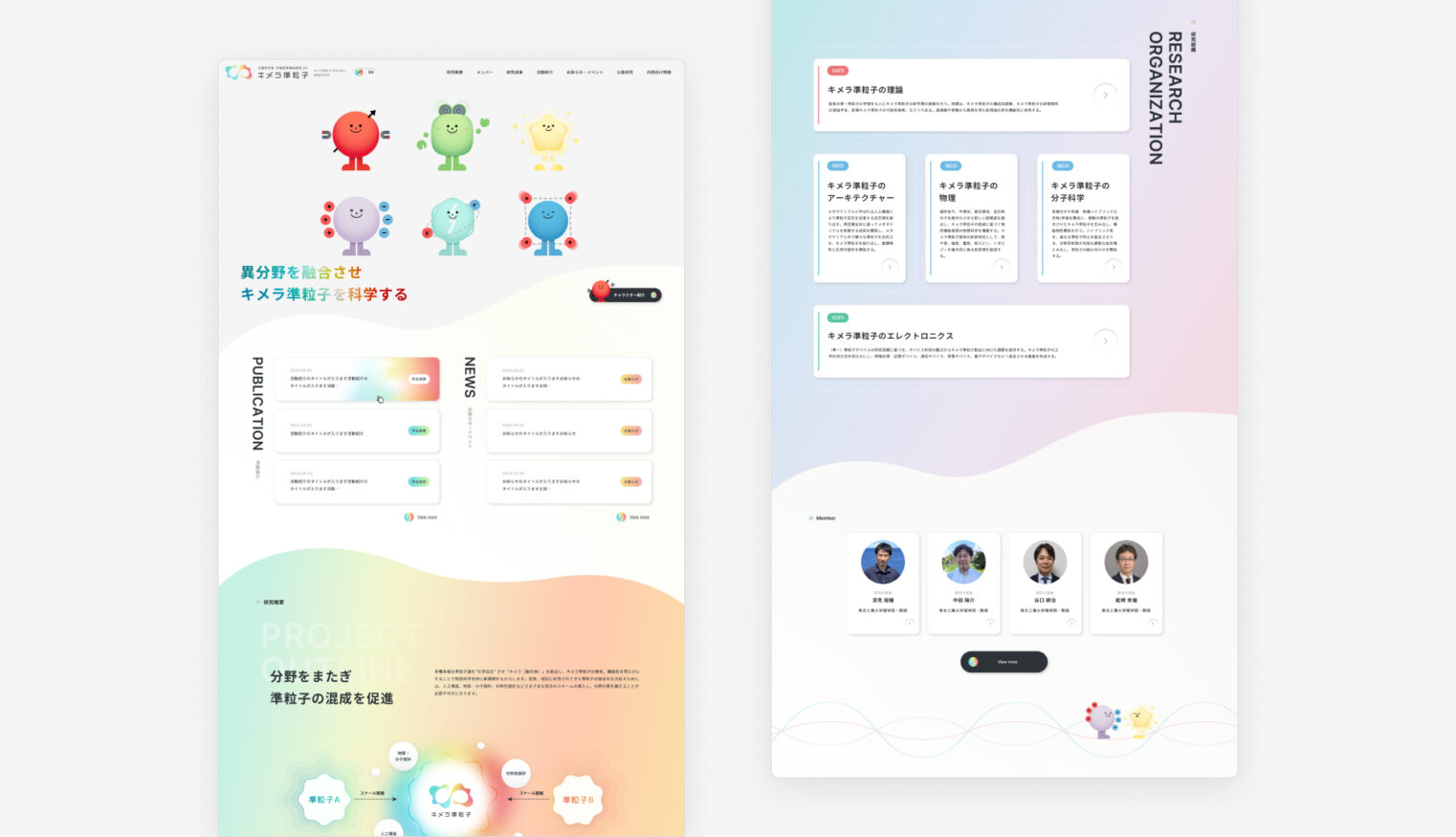

ニコットラボは、特設サイトの制作を通じて、複雑な物性科学の概念を「キャラクター」による親しみやすいアニメーションで表現。知的でありながらもポップな印象を与えるデザインで、研究の魅力を広く発信しました。

「準粒子同士を化学反応させて融合体を創出する」——この革新的な研究概念を、専門外の人々にも直感的に理解してもらうことが最大の課題でした。

従来のポンチ絵(研究概要図)は、複雑な情報が1枚に凝縮されており、「どこが何の情報なのか」「スケール超越とは何か」が伝わりにくい状態でした。また、反応炉をフラスコで表現するなど、必ずしも適切とは言えない表現も含まれていました。

本サイトの目的は多岐にわたります:

ターゲットも、研究に関心を寄せる一般層から、大学院生、専門研究者まで幅広く、それぞれに適した情報提供が求められました。

研究自体は先進的で斬新。基本的に研究者向けのサイトであるため、知的なイメージがメインでありながら、親しみやすさも必要となり、視覚的な説明表現と抽象的な美しさを兼ね備えたデザインが求められました。

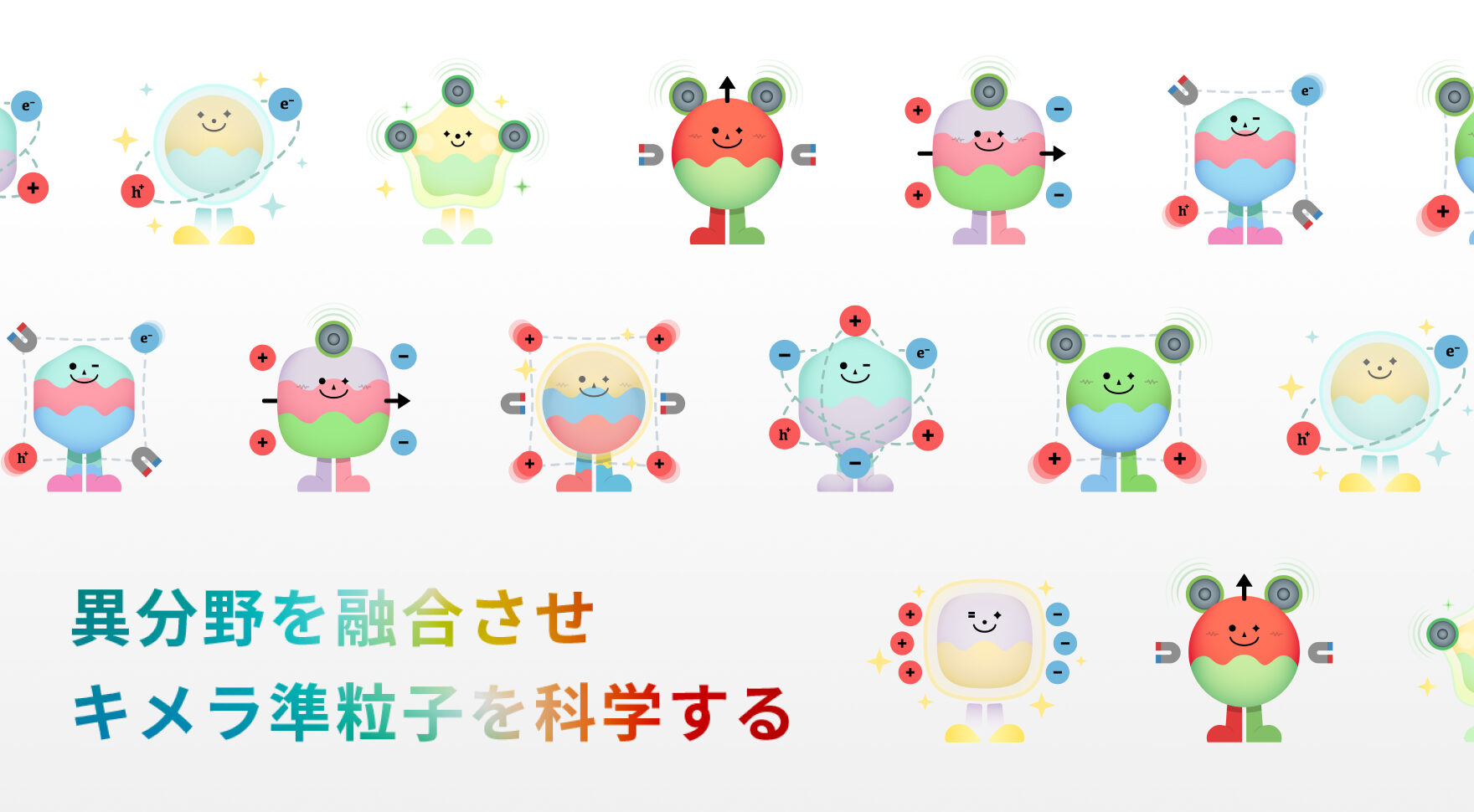

ファーストビューでは、準粒子のキャラクターが壁を超えて融合し、キメラ準粒子が誕生するまでのプロセスを、約30秒のループアニメーションで表現しました。

主要な視覚要素:

アニメーションはループ設計とし、最後に画面が真っ白になって最初の画面に戻ることで、継続的な研究の発展を暗示しました。

ロゴは、以下の要素を検討:

最終的には、対称性を意識しつつ、準粒子の融合を抽象的に表現したロゴデザインを採用しました

本プロジェクトの最大の特徴は、高度に抽象的な物性科学の概念を、キャラクターという親しみやすい形に”翻訳”したことです。

従来のポンチ絵では、フラスコや複雑な図解が用いられていましたが、これを「壁に阻まれた準粒子たちが、研究者の力で出会い、融合する」というストーリーに再構築。マグノン、フォノン、フォトン、プラズモン、エキシトン、ポーラロンという専門用語も、それぞれの特性を反映したキャラクターデザインで視覚化しました。

2024年11月公開された本サイトは、以下の成果を生み出しています:

特に、準粒子をキャラクター化するアプローチは、物性科学という専門性の高い分野において革新的な試みとして評価されました。「難しそう」という先入観を「かわいい」「面白そう」という興味に転換することで、潜在的な協力者や若手研究者へのリーチを実現しています。

キメラ準粒子が切り拓く新物性科学の未来。その挑戦を、ニコットラボはこれからもデザインの力で支援し続けます。